Von Corona infiziert

Seit Beginn der Corona-Epidemie in Deutschland hat sich das Leben von Viola Priesemann ziemlich verändert: Nun forscht die Leiterin einer Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation nicht mehr nur zur Informationsverarbeitung im Gehirn, sondern auch zur Ausbreitung des Virus. Und seither gehören zu ihrem Alltag auch Politikberatung, Interviews und Auftritte im Fernsehen.

Text: Uta Deffke

Es ist ein Abend Ende März 2020, nach 23 Uhr, als sich Viola Priesemann in ihrem Göttinger Homeoffice noch einmal an den Computer setzt. Die Physikerin will keine neuen Modelle entwickeln, keine Rechnungen ausführen, nicht an einem neuen Paper feilen. Ihr Anliegen ist ein anderes: Sie entwirft eine Stellungnahme aus der Wissenschaft für die Politik. Erst seit wenigen Wochen hält die Corona-Virus-Pandemie die Welt in Atem. Auch Deutschland ist jetzt im Lockdown: Veranstaltungen sind verboten, Kitas, Schulen und Universitäten geschlossen, ebenso die meisten Geschäfte, Restaurants und kulturellen Einrichtungen. Social Distancing ist das Gebot. Selbst auf den Straßen der Großstädte herrscht eine beinahe gespenstische Ruhe.

In Viola Priesemann aber brodelt es. Seit wenigen Wochen erst befasst sich die Leiterin der Max-Planck-Forschungsgruppe „Dynamik Neuronaler Systeme“ am Göttinger Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation mit der Ausbreitung des Virus und der Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen. Und doch hat die Physikerin bereits erkannt: Die Pandemie lässt sich langfristig nur mit niedrigen Fallzahlen kontrollieren. Nur so könnten zu große gesundheitliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Kollateralschäden vermieden werden. Ein Lockdown müsse die Fallzahlen so weit reduzieren, dass es den Gesundheitsämtern gelingt, einen guten Teil der Fälle durch konsequentes Testen und Nachverfolgen aufzuspüren und zu isolieren. Auf dieser Basis sind dann wieder Lockerungen möglich. Denn dann lassen sich lokal aufflammende Herde schnell erkennen und mit kurzen, aber harten Maßnahmen leicht wieder eindämmen.

Das haben ihre Berechnungen mehrerer alternativer Szenarios ergeben. Und das schreibt sie in den Entwurf ihrer Stellungnahme. „Ich hatte plötzlich den Eindruck, dass wir in meiner Arbeitsgruppe Sachen wissen, die für die Gesellschaft wichtig sind, die andere aber noch nicht wissen. Das ist ein ganz komisches Gefühl.“ Priesemann ist sich damals sicher, dass uns die Pandemie noch viele Monate beschäftigen würde. Ihre Einschätzung über die Vorteile eines möglichst kurzen, harten Lockdowns teilen Kolleginnen und Kollegen aus der Psychologie, den Sozialwissenschaften und der Wirtschaft. Mit ihnen tauscht sie sich über ihre Ergebnisse aus. Denn ihr ist klar: Die eigenen epidemiologischen Erkenntnisse über die Ausbreitung der Pandemie sind nur ein Blickwinkel auf die Entwicklung. Besonders beeindruckt hat sie ein Artikel im US-amerikanischen Wirtschaftsmagazin Economist über die „90-Prozent Ökonomie“: Ein kurzer, starker Einbruch schade der Wirtschaft weniger, als über Monate oder Jahre wieder und wieder eingeschränkt zu werden. Priesemann stimmt ihren Entwurf mit Kolleginnen und Kollegen von den anderen großen deutschen Forschungseinrichtungen ab. „Es war wichtig und gut zu sehen, dass wir alle – mit unseren jeweiligen Ansätzen – zu den gleichen Schlussfolgerungen kamen“, sagt sie. Eine erste Version des Papiers gelangt schnell in die Politik. Trotzdem verhallt die Frühjahrs-Botschaft der Forschungseinrichtungen weitgehend in der „Öffnungsdiskussionsorgie“, wie Bundeskanzlerin Merkel die Debatten in den Bundesländern bezeichnet haben soll. Als sie am 28. April offiziell erscheint, ist das Ende des Lockdowns bereits beschlossen. Doch eine zweite Welle würde kommen, spätestens im Herbst, da sind sich die Forschenden sicher.

Über den Sommer kehrt ein wenig Ruhe ein. Jedenfalls in den Krankenhäusern und Gesundheitsämtern. Viola Priesemann arbeitet weiter auf Hochtouren. Sowohl an Corona als auch an ihren anderen wissenschaftlichen Projekten. Denn eigentlich erforscht die Physikerin Prozesse der Informationsverarbeitung im Gehirn – auf theoretischer Ebene. Um zu verstehen, weshalb sie sich ins Corona-Thema gestürzt hat, muss man in ihrer Karriere ein paar Schritte zurückgehen.

Dass sie überhaupt in der Wissenschaft landen würde, war lange nicht klar. Mit einem Großvater, der als Alt-Philologe und Pädagoge Vize-Präsident der Uni Kiel war, stammt sie zwar aus einem bildungsbürgerlichen Umfeld, doch dass auch Frauen Forscher, Erfinder oder gar Professor werden können, kam ihr lange nicht in den Sinn. So erinnert sie sich, dass der Vater einer Schulfreundin von seiner Arbeit in der Spracherkennung erzählte, der Übersetzung von gesprochener Sprache in Schrift: „Heute hat das mit Methoden des Deep Learning einen Durchbruch erlebt, und schon damals fand ich das sehr cool. Gleichzeitig war mir unbewusst klar: Ich werde das nicht machen.“ Weil Frauen so etwas nicht machen. Studieren war dennoch angesagt, in Darmstadt. Die Physik reizte sie, denn da war schon immer dieser Drang, die Welt zu verstehen. „Rückblickend war die Physik die perfekte Grundlage für das, was ich jetzt gerne mache“, sagt sie. Am meisten fasziniert ist sie von der Theorie komplexer Systeme: Wie entstehen Schwärme? Warum haben Zebras streifen? Wie bilden sich natürliche Strukturen? Dahinter steckt die Frage, wie aus vielen einzelnen Teilchen ein großes Ganzes mit ganz eigenen Eigenschaften wird. Im fünften Semester entdeckt sie plötzlich an einer Bürotür ein neues Schild: Prof. Barbara Drossel. „Da wurde mir erstmals richtig bewusst: Krass, als Frau kann man wirklich Professor werden. Ich also auch – rein theoretisch.“

Ganz praktisch kommen ihre Berufswünsche während eines Erasmus-Studienjahres noch einmal ins Wanken: Als passionierte Reiterin von Kindesbeinen an – „manche haben einfach ein Pferde-Gen“ –, geht sie nach Lissabon. Dort gibt es eine große Tradition der klassischen Dressur. Sie verbringt mehr Zeit auf dem Rücken der Pferde als im Hörsaal. Und dennoch steht am Ende fest: Die berufliche Zukunft soll nicht dort liegen, sondern in der Physik.

Das Thema ihrer Diplomarbeit sucht sie sich sorgfältig aus: Es soll etwas sein, das komplex ist und für das tägliche Leben Bedeutung hat. Und so landet sie beim Gehirn, und bei Wolf Singer, Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt, in den theoretischen Neurowissenschaften. Denn auch das Gehirn ist ein komplexes System – vielleicht sogar das komplexeste, das wir kennen. Und beim Erforschen des Denkens und Lernens geht es ganz wesentlich um Strukturbildung. Jedes einzelne seiner 80 Milliarden Neuronen interagiert mit Tausenden anderer Neuronen, indem es Verbindungen schafft, sogenannte Synapsen. Wie es auf diese Weise gelingt, Information zu verarbeiten, die zum Beispiel über die Sinnesorgane im Gehirn ankommt und mit bereits gespeicherten Informationen zusammengebracht werden muss, das will Viola Priesemann mithilfe mathematischer Methoden verstehen. Was sie in Wolf Singers Gruppe noch reizt, ist ihre interdisziplinäre Ausrichtung: Hier arbeitet sie zusammen mit Physikerinnen, Psychologen, Biologinnen, Philosophen. Klar ist: Die Prozesse im Gehirn laufen selbstorganisiert ab, denn ein so großes komplexes Netzwerk kann man nicht vorprogrammieren. Dabei bestimmen lokale Lernregeln, wie stark sich die Synapsen jeweils ausprägen. Einsichten in diese Prozesse helfen einerseits, das biologische Gehirn besser zu verstehen. Andererseits ermöglichen sie die Optimierung künstlicher neuronaler Netzwerke.

Gleich zu Beginn der Diplomarbeit gelingt Viola Priesemann eine wichtige Entdeckung. Wer ein so komplexes und großes System wie das Gehirn betrachtet, muss sich notgedrungen darauf beschränken, Teile davon zu untersuchen. Lange dachte man, daraus lasse sich auf das große Ganze schließen, wenn das Gehirn ein skalenfreies System ist. Wie bei Fraktalen – zum Beispiel dem Mandelbrotmännchen, das sich in unterschiedlichen Größenordnungen, also vom ganz Kleinen bis zum ganz Großen ähnelt, – sollte es egal sein, ob ein großer oder kleiner Ausschnitt betrachtet wird. Anhand widersprüchlicher Daten entdeckte Priesemann jedoch, dass die Eigenschaften eines skalenfreien Systems anders als das System selbst nicht mehr skalenfrei sind. Die Eigenschaften des Teilsystems sind also nicht einfach auf die Eigenschaften des Gesamtsystems übertragbar. Diese Erkenntnis gilt nicht nur für das Gehirn sondern ganz allgemein.

Eine solche Entdeckung gibt Selbstbewusstsein – und stählt in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Denn als Jungforscherin macht sich nicht gerade beliebt, wer an etablierten Theorien rüttelt. Für Viola Priesemann ist es auch Ausgangspunkt für ihre weitere Forschungsarbeit. Denn nun stellt sich die Frage, wie dennoch Rückschlüsse vom Teil- auf das Gesamtsystem möglich sind. Hierfür entwickelt sie mathematische Methoden.

Dennoch sucht sie sich für die Doktorarbeit ein neues Thema, an der Schnittstelle zwischen Theorie und Experiment und, um sich für die Zukunft noch breiter aufzustellen. Und so führt sie die Dissertation erst an die École Normale Supérieure in Paris und dann ans Caltech in Kalifornien zu Gilles Laurent, dem sie zurück ans Max-Planck-Institut für Hirnforschung folgt, als er dort Direktor wird. Das bedeutet vor allem: harte Lehrjahre beim Aufbau eines Labors. Vor Technik und praktischer Arbeit scheute Viola Priesemann aber schon als Kind nicht zurück: Den Familientoaster hat sie eigenhändig repariert, weil sie partout keinen neuen haben wollte. In ihrem Labor hat sie es mit etwas sensibleren Objekten zu tun: den Gehirnen von Schildkröten. Sie sind ein gutes Modellsystem, um zu untersuchen, welche Rolle der Cortex, den wir als äußere gewellte Hirnstruktur kennen, beim Sehen und der Verarbeitung visueller Information spielt. Dabei hat sie von ihrem Doktorvater auch Entscheidendes für das wissenschaftliche Arbeiten allgemein gelernt: „Man freut sich erstmal über eine Beobachtung, die zu den Hypothesen passt. Aber dann fängt die eigentliche Arbeit erst an. Man muss hinterfragen, überprüfen und selbst sein kritischster Reviewer sein.“

2013 kehrt Priesemann zur Theorie zurück – und wechselt zum Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen: „Ich kann Experiment. Aber ich liebe es, Daten zu verstehen und die Theorie dazu zu machen.“ Zunächst als Postdoc, schnell aber schon als Bernstein-Fellow und Max-Planck-Forschungsgruppenleiterin: „Damit war ich unabhängig, hatte mein eigenes Budget und konnte mit einem zusätzlichen Forschungs-Grant meine ersten Studierenden einstellen.“ Dabei hat sie durchaus ein gutes Händchen. Von einem ihrer Mentoren hat sie gelernt, dass es auch auf den Unterhaltungswert einer Person ankommt. Mittlerweile ist ihr Team auf rund zwanzig Forschende angewachsen.

Zu ihren wichtigsten Ergebnissen gehört eine Lernregel dafür, wie sich die Neuronen zu stabilen und effektiven Netzen zusammenschalten, um beliebige Informationen zu verarbeiten, und wie sie dafür ihre Verbindungsstärke einstellen. Die Verbindungsstärke, ist nicht, wie lange vermutet, eine fixe Größe, sondern passt sich der jeweiligen Aufgabe an. Das hat Priesemanns Team mit experimentell arbeitenden Kollegen aus Heidelberg im Rahmen des Human Brain Projects herausgefunden. Hierfür nutzten sie künstliche Neuronen aus Halbleiter-Materialien, aus denen sich relativ große Netzwerke konstruieren lassen und die nach den implementierten Regel selbst lernen.

Als im Frühjahr 2020 Corona ausbricht, laufen bei Viola Priesemann gleich die eigenen Synapsen heiß: „Es passte einfach zu gut“, findet sie. Hirnforschung und die Ausbreitung eines Virus? Im Gehirn breitet sich Information aus, indem ein Neuron seine Nachbarn aktiviert, bei Corona steckt ein Mensch seine Nachbarn an. „Dabei ziehen wir in beiden Fällen aus der Beobachtung eines kleinen Teils unter großer Unsicherheit Schlüsse auf das große Ganze: Aus der Aktivität von einigen Hundert Neuronen auf die Informationsverarbeitung im Gehirn. Aus vergleichsweise wenigen bekannten Corona-Fällen auf die Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung.“

Angefixt von dieser Parallelität und motiviert durch die gesellschaftliche Relevanz stürzt sie sich auf das Thema. Die Grundausstattung an mathematischen Werkzeugen dafür gibt es bereits. Sie werden weiterentwickelt und an neue Fragestellungen angepasst. Für alles, was man rund um Viren wissen muss, vernetzt sie sich rasch mit Experten: Mediziner, Virologinnen, Epidemiologen. Dazu mit Psychologinnen sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern, für den ganzheitlichen Blick. Erst in Göttingen, dann in aller Welt. „Dieser interdisziplinäre Austausch hat mich schon immer interessiert“, sagt Priesemann und erinnert sich an die Salons aus ihrer Frankfurter Zeit: „Damals war dort der Hotspot der Finanzkrise. Mein Partner und ich haben das im großen Kreis mit Freunden aus Philosophie, Soziologie, Ökonomie versucht in allen Dimensionen zu verstehen. Die Spannungen und Kontraste waren in der Bankenstadt Frankfurt hautnah zu erleben. Nach Corona möchte sie solche Salons wiederbeleben, zu Themen wie Machtkonzentration, Selbstorganisation, soziale Gerechtigkeit.

Was die Ausbreitung von Infektionskrankheiten angeht, so ist das seit den 1970er-Jahren eigentlich gut verstanden und kaum noch ein aktives Forschungsfeld. Trotzdem konnte Viola Priesemann mit ihren mathematischen Methoden aus der Hirnforschung neue Akzente setzen und nun viel komplexere Einflüsse modellieren. „Es ist eine unglaublich dynamische Zeit, auch für uns Wissenschaftlerinnen. Denn es gibt jeden Tag neue Informationen. Neue Zahlen, neue Veröffentlichungen. Ich habe mit unglaublich vielen Menschen gesprochen, das Team vergrößert, nach außen die Pressearbeit gemacht und Stellungnahmen geschrieben. Manchmal weiß ich gar nicht, wie ich das geschafft habe – Montag bis Sonntag von sechs Uhr früh bis Mitternacht“, berichtet die Physikerin.

Zumal ja auch für sie gilt: Es herrscht Corona – mit all seinen Einschränkungen und Unsicherheiten. Allerdings beeinträchtigt das Virus ihre eigene Forschung nur wenig – trotz Homeoffice mit Kita-Kind seit März. „Wir arbeiten rein theoretisch. Dazu brauchen wir vor allem einen freien Kopf und dann Großrechenmaschinen – und die können wir auch von zuhause steuern.“ Mit ihrem Team kommt sie in zwei Videoräumen zusammen, die quasi rund um die Uhr geöffnet sind. Einer für die Covid-Forschung, der andere für die Neurowissenschaften. Das funktioniere bestens, sagt sie. Alle arbeiten wunderbar zusammen, verstreut in Hamburg, Leipzig, Hannover, Amsterdam, Lyon, Granada. Im Sommer treffen sich regelmäßig kleine Gruppen zu ausgedehnten Spaziergängen am Institut, das wunderschön im Grünen liegt. Das helfe, ein neues Projekt zu entwickeln, auch mal längere Gedanken durchzugehen – im wahrsten Sinne des Wortes.

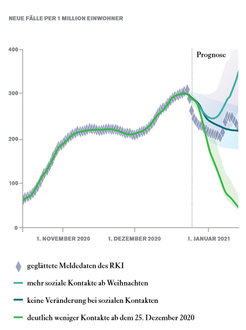

Ein wichtiges Ergebnis des Herbstes ist, dass es neben einem R-Wert über 1 einen weiteren Kipppunkt der Epidemie gibt: die Kapazität der Gesundheitsämter zur Nachverfolgung der Kontakte. Wenn diese nicht mehr ausreicht, breitet sich das Virus unkontrolliert aus. „Je länger man dann mit Gegenmaßnahmen wartet, umso schwieriger wird es, hohe Fallzahlen wieder einzudämmen.“ Diese Botschaft platziert Viola Priesemann im Oktober in Talkshows, Radiosendungen, Online-Medien und Zeitungen, manchmal sogar auf der Titelseite. Trotzdem breitet sich die zweite Welle der Pandemie immer weiter aus. Die Forschung ist alarmiert, doch die Politik zögert. Erst für den 2. November wird ein Lockdown-Light beschlossen. Ob sie die ergriffenen Maßnahmen für ausreichend hält, will Anne Will wissen. „Ein Absenken von R von 1,4 auf 0,7 kann gelingen, aber dafür brauchen wir eigentlich jeden Baustein“, formuliert es Priesemann vorsichtig und meint mit Baustein alle möglichen Maßnahmen, um die Epidemie einzudämmen. Sie weiß: Die Wissenschaft kann nur Daten und Fakten liefern. Für die Güterabwägung, die Entscheidungen ist die Politik zuständig: „Das ist nicht das Metier, in das ich mich hineinwagen würde.“ Vier Wochen später erst beschließt die Politik, den Lockdown zu verschärfen. Viel zu spät für ein unbeschwertes Weihnachtsfest.

Fühlt sich Viola Priesemann von der Politik ausreichend gehört? Die Kanzlerin, da ist sie sicher, muss ihre Veröffentlichungen rasch zur Kenntnis genommen haben. Das hörte man in ihren Pressekonferenzen. Was die Länderchefs angeht, gibt es Zweifel. Eigentlich wollte sie ihre medialen Aktivitäten im November wieder herunterfahren – denn der Zeitaufwand ist enorm, zumal in ihrer wissenschaftlichen Karriere die nächsten Schritte anstehen. Doch solange sich die Corona-Lage nicht entspannt und solange es neue politisch relevante Erkenntnisse gibt, bleibt sie präsent.

So verfeinert sie das Coronamodell derzeit so, dass es unter anderem die Altersstruktur der Bevölkerung, ihre geografische Verteilung und die Unsicherheiten berücksichtigt. Bislang liegen den Rechnungen noch vergleichsweise einfache Annahmen über eine homogene Verteilung von Infizierten zugrunde. Die Erweiterung des Modells soll helfen, Dunkelziffern und die Wirksamkeit von Maßnahmen genauer abschätzen zu können. Außerdem weitet Priesemann den Blick Richtung Europa. Sie koordiniert ein gemeinsames Positionspapier, das über 300 Kolleginnen und Kollegen aus vielen Ländern unterstützen und veröffentlicht es im britischen Fachjournal The Lancet. Darin rufen die Forschenden dazu auf, die Zahl der Neuinfektionen auf etwa sieben pro 100.000 Einwohner und Woche abzusenken – in ganz Europa. Denn ein Virus kennt keine Grenzen.

Wann Corona die nächsten Verschnaufpause zulässt, ist Anfang des Jahres noch nicht absehbar. Über die Feiertage jedenfalls macht Viola Priesemann erstmal Pause. Zumindest als öffentliche Stimme. In der freien Zeit kommt sie auch mal wieder zum Reiten – ein Hobby, das auch andere Wissenschaftlerinnen betreiben: Bei einem Treffen mit der Präsidentin der Uni Frankfurt erfuhr sie, dass diese zwei Pferde besitzt, und auch andere Spitzenwissenschaftlerinnen reiten: „Vielleicht ist es ein Sport von starken Frauen“, sagt sie lachend. Gute Voraussetzungen also für die nächsten Karrieresprünge.