Gleich und Gleich gesellt sich gern!

Forscher aus Göttingen, Marseille und Yale zeigen geschlechtsbezogene Verzerrungseffekte in der Wissenschaft

Die Wissenschaft hat den Anspruch objektiv zu sein; ihre Gültigkeit ist überpersönlich, ihre Erkenntnisse erworben ohne Ansehen der Person. Forscher vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und dem Bernstein Zentrum für Computational Neuroscience in Göttingen, der Universität von Marseille und der amerikanischen Yale Universität gehen in einer jetzt in der Zeitschrift eLife erschienenen Studie der Frage nach, ob die Wirklichkeit des Wissenschaftsbetriebs diesem Idealbild gerecht wird. Zur Beantwortung der Frage nahmen sie erstmalig einen sehr großen Datensatz von über 40.000 repräsentativen Fachartikeln der vergangenen 10 Jahre als Grundlage. Ihr Fazit: Während des für die Wissenschaft höchst bedeutsamen Publikationsprozesses wählen besonders männliche Editoren bevorzugt männliche Gutachter zur Qualitätssicherung der Fachartikel aus. Dadurch sind Wissenschaftlerinnen noch weniger am Publikationsprozess beteiligt als durch ihren ohnehin schon geringeren Anteil zu erwarten ist.

Begutachten auch Wissenschaftlerinnen?

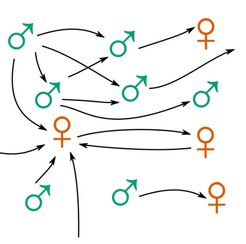

Die Forscher untersuchten einen Kernaspekt der wissenschaftlichen Tätigkeit, den sog. Peer Review. Während des Publikationsprozesses wird jede wissenschaftliche Arbeit von anderen, den Autoren unbekannten Wissenschaftlern, auf Qualität, Relevanz, und Methodik geprüft. Die Gutachter/innen („Reviewer“) werden von den Herausgebern der wissenschaftlichen Zeitschriften, den Editoren, händisch ausgewählt und um Gutachten gebeten. Erst nach einer positiven Begutachtung der Arbeit durch meist mehrere unabhängige Reviewer wird der Artikel in den Druck gegeben. Durch diesen Prozess wird der Artikel formal veröffentlicht und sein Inhalt als wissenschaftlicher Fakt anerkannt. Peer Review ist also Lebensblut und Stützpfeiler des Wissenschaftsbetriebes. Entsprechend kritisch ist, dass Reviewer ausschließlich aufgrund ihrer wissenschaftlichen Qualifikation ausgewählt werden. Insbesondere sollte die Auswahl der Gutachter - wie die Wissenschaft selbst - ohne Ansehen der Person geschehen. Das ist leider nicht der Fall wie die Forscher in einem für ihre Studie erhobenen Datensatz von über 40.000 in den letzten 10 Jahren veröffentlichten repräsentativen Fachartikeln aus vielerlei Wissenschaftsgebieten entdeckten. Die Forscher benutzten für ihre Analyse Methoden der Statistik und der Netzwerktheorie und konnten damit erstmals zeigen, dass über Disziplinen hinweg insbesondere Wissenschaftlerinnen nicht in dem Maße am Peer Review beteiligt sind, wie zu erwarten wäre. Mehr noch, sie entdeckten, dass sowohl Editoren als auch Editorinnen Reviewer des gleichen Geschlechts bevorzugen. Dieses Phänomen wird in der Soziologie als Homophilie bezeichnet und ist aus dem täglichen Leben wohl bekannt. Homophilie im Peer-Review Prozess zu finden, zeigt nun neuartige Aspekte von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in der Wissenschaftswelt. Diese Form der Diskriminierung unterminiert die Wissenschaft und geht weit über den geringeren Anteil von Wissenschaftlerinnen hinaus.

Hoffnung am Horizont

Das internationale Forscherteam konnte in seiner Studie außerdem zeigen, dass die Mechanismen der Homophilie für weibliche und männliche Editoren unterschiedlich sind. Während nur ein kleiner Kern von Editorinnen bevorzugt Gutachterinnen auswählt, ist Homophilie unter männlichen Wissenschaftlern sehr weit verbreitet. Die große Mehrheit der Wissenschaftlerinnen scheint Gutachter also bereits ohne Ansehen der Person auszuwählen. Machen sich alle Editoren ihre unbewussten Präferenzen in Zukunft klar, haben die Autoren der Studie die Hoffnung, dass dieses Ungleichgewicht ganz aus dem Wissenschaftsbetrieb verdrängt werden kann. Denn in welchem gesellschaftlichen Bereich könnten die Chancen besser stehen, das Ideal geschlechtsunabhängiger Beurteilungen zu erreichen, als in der Wissenschaft?

Neue Werkzeuge für mehr Neutralität

Wenn die Vorschläge der Forscher umgesetzt würden, könnte der Erfolg bereits in wenigen Jahren sichtbar sein. “Unser zur Analyse verwendeter Computercode ist frei verfügbar. Wir laden alle Entscheidungsträger des Publikationsbetriebs ein, ihre eigenen Methoden zu prüfen und eventuell zu verbessern”, unterstreicht Demian Battaglia, der die Studie betreute. Die Forscher sind sich einig, dass Homophilie der Wissenschaft schadet. Nur mit Hilfe aller Beteiligten kann dieses Problem gelöst werden. Schließlich weiß die Wissenschaft schon lange, dass gemischte Forschergruppen erfolgreicher arbeiten und eine innovative, wissensbasierte Gesellschaft durch Homophilie geschwächt wird.